Géologie

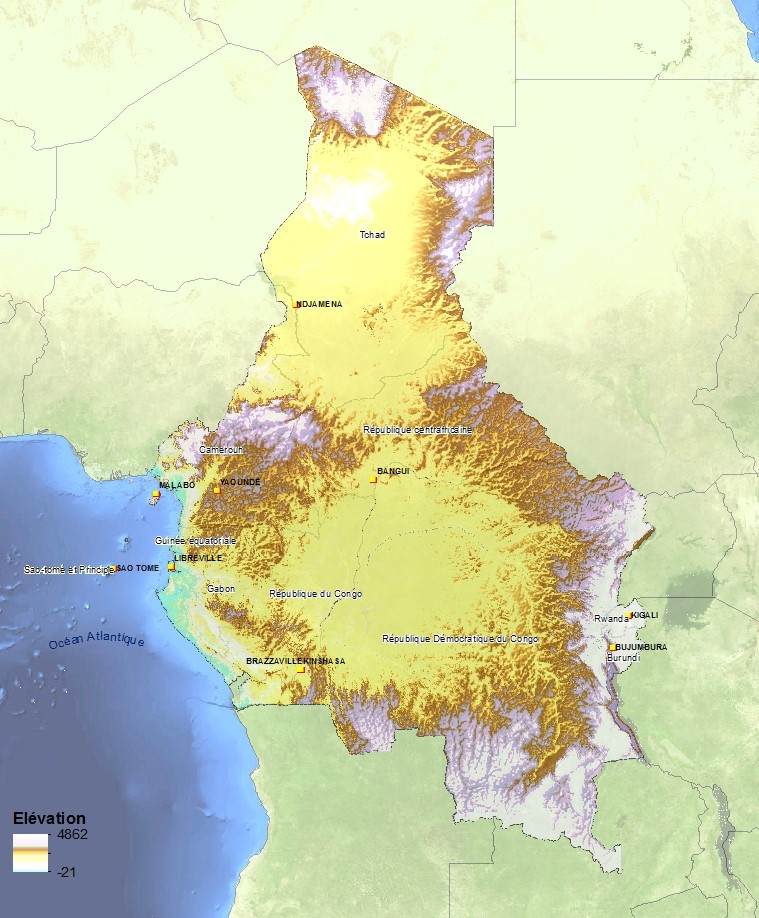

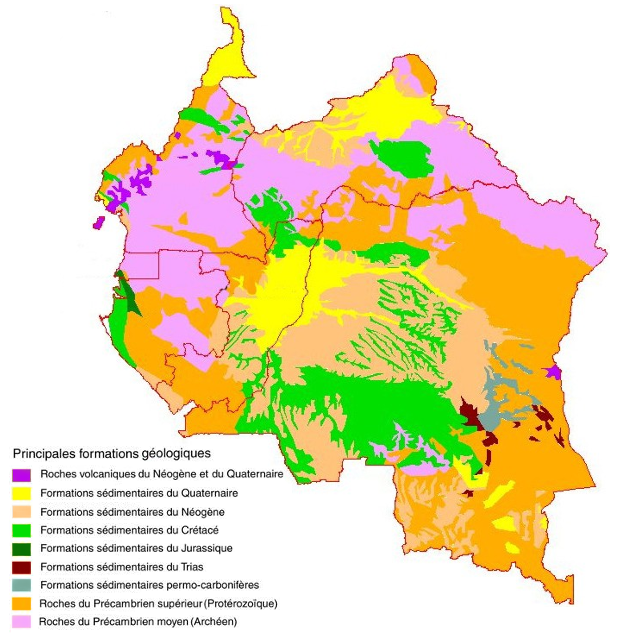

L'Afrique centrale est formée essentiellement d'un vaste bloc de roches précambriennes qui affleure en arc de cercle autour d'une cuvette centrale sédimentaire séparant celle-ci des formations sédimentaires du bassin du Tchad au nord et du bassin sédimentaire côtier à l'ouest.

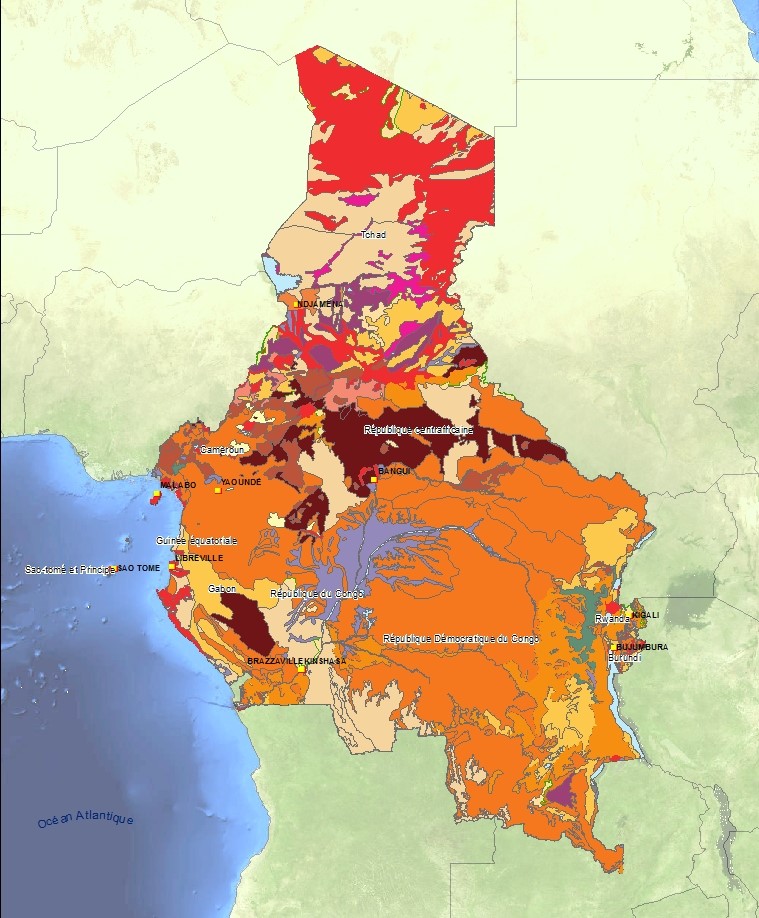

Formations pédologiques d’Afrique Centrale

Les formations cénozoïques

Les formations sédimentaires comprennent :

- Les formations du Néogène (7), vieilles de 26 à 1,8 millions d'années, recouvrent les formations crétacées au centre de la cuvette ; on en retrouve dans le bassin sédimentaire côtier en bordure du golfe de Guinée.

- Les formations du Quaternaire et de l'Holocène (8), donc vieilles de moins de 1,8 millions d'années, recouvrent les deux précédentes dans la zone de confluence de l'Oubangui et de la Sangha avec le fleuve Congo. Elles sont le plus étendu au Congo. On en retrouve dans le bassin sédimentaire côtier, surtout dans le delta de l’Ogooué.

- Les formations volcaniques datent de la fin du Néogène, du Pléistocène et de l’Holocène (9). Elles sont limitées au Cameroun occidental à l’ouest et à la région du rift Albertin, la branche occidentale du rift arabo-africain, à l’est.

Les formations archéennes (1)

Vieilles de 3,2 à 2,6 milliards d'années, elles s'étendent sur les Monts du Chaillu à la frontière gabono-congolaise, sur le nord du Gabon (Monts de Cristal et région de Minkébé), une grande partie du Sud-Cameroun, la moitié sud de la RCA et le nord-est de la RDC. Elles affleurent également dans le sud de la RDC à hauteur du Kasaï. Ce sont en majeure partie des gneiss renfermant des inclusions de roches plus anciennes, datées de 3,9 à 3,8 milliards d’années.

Les formations mésozoïques

Ce sont essentiellement des formations sédimentaires:

- Les formations permo-carbonifère (3), vieilles de 350 à 250 millions d'années, sont principalement limitées à la partie orientale de la cuvette du Congo et comprennent des sédiments d'origine glacière. On retrouve toutefois de petites formations de cet âge dans le nord-ouest du Gabon, en bordure du bassin sédimentaire côtier.

- Les formations triasiques (4), vieilles de 250 à 200 millions d'années, sont également localisées au sud-est de la cuvette, mais ne couvrent que de petites étendues.

- Les formations crétacées (6), vieilles de 140 à 65 millions d'années, occupent une grande partie de la cuvette centrale et la plaine côtière en bordure du golfe de Guinée.

Les formations protérozoïques (2)

Vieilles de 2,6 milliards d’années à 550 millions d'années. Elles comprennent des formations sédimentaires et des roches archéennes, généralement fortement métamorphisées, ainsi que localement des roches intrusives qui apparaissent souvent sous forme d’inselbergs. Elles se subdivisent en plusieurs séries qui couvrent principalement le Paléoprotérozoïque (2,6-1,6 milliards d’années) et le Néoprotérozoïque (1 milliard d’années à 550 millions d’années). L’ensemble de ces formation forme un arc de cercle presque continu à l'intérieur des formations archéennes sur tout le pourtour de la cuvette congolaise. Les formations les plus étendues couvrent principalement le nord, l'est et le sud-est de la RDC. On les retrouve de manière discontinue au Bas-Congo en RDC, elles forment une bande est-ouest à travers le centre du Gabon et on les retrouve dans le sud-est du Cameroun. Ces formations protérozoïques sont riches en dépôts minéraux, surtout là où elles sont en contact avec les formations archéennes.

L’Atlas des sols d’Afrique

Le 29 avril 2013, l’Atlas de Sols d’Afrique fut publié. L’Atlas explique l’origine et les fonctions des sols, décrit les différents types de sols et leur utilité pour répondre aux problèmes tant locaux que mondiaux. Il traite aussi des principales menaces qui pèsent sur les sols et des mesures prises pour protéger les ressources du sol.

L’Atlas des sols est une initiative lancée en collaboration par l’Union européenne, l’Union africaine et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture en vue de soutenir et d'encourager l’utilisation durable des ressources du sol en Afrique et le Partenariat mondial sur les sols pour la sécurité alimentaire.

http://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-map-soil-atlas-africa

Quelques faits essentiels rapportés dans l’Atlas:

- 98 % des calories consommées en Afrique proviennent des ressources du sol africain.

- Les matières organiques du sol peuvent stocker plus de dix fois leur poids en eau, ce qui réduit les risques d’inondation et protège les nappes phréatiques.

- Les sols d’Afrique renferment environ 200 gigatonnes de carbone organique, soit 2,5 fois plus que n'en contiennent les plantes du continent.

- Les sols des forêts tropicales humides ne sont pas naturellement fertiles mais requièrent l'apport constant en matières organiques du couvert végétal naturel. La déforestation brise ce cycle.

- Plus de la moitié de la superficie de l'Afrique se compose de sols sablonneux (22 %), de sols caillouteux peu profonds (17 %) et de sols jeunes peu développés (11 %).

- Bon nombre des sols d’Afrique sont sévèrement dégradés par l’érosion et l'épuisement excessif des éléments nutritifs, ce qui explique la faible productivité des sols africains, en raison principalement du manque de nutriments végétaux qui ne sont pas compensés de manière satisfaisante par les engrais chimiques. En raison de la pauvreté rurale, les agriculteurs africains ne peuvent épandre, en moyenne, que 10 % des éléments fertilisants utilisés par les agriculteurs dans le reste du monde.